企業分析研究室の紹介

高知県立大学文化学部文化学科の企業分析研究室は、企業を研究対象としている研究室です。担当教員は、梶原太一(文化学部講師)です。

PDFファイル版の研究室案内はこちらです。担当教員の研究業績(論文、著書など)はこちら。

企業分析研究室では、社会科学の基礎的な研究方法を用いて研究を行っていきます。

研究の背景となる学問分野(discipline)は、商学・経営学・会計学・経済学といった領域です。

担当教員の現在の研究上の主たる関心は、企業の活動を数値化して評価することにあります。ただし、数値化できない事柄に関心がないという訳ではありません。このことは、非営利組織(NPO)を分析の対象とする場合には特に顕著な傾向です。したがって、数字やデータを扱わない研究をしたいという学生も、歓迎します。

履修条件

企業分析研究室の志望にあたって、前提となる知識は必要ありません。なお、下記の科目を併せて履修しておくと、企業を研究していく際に役立つでしょう。

| 科目名 |

科目の系統 |

開講年次 |

| ビジネスリテラシー |

共通教養教育・リテラシー科目 |

1〜 |

| NPO論 |

文化学部専門科目・地域文化創造系・地域づくり領域 | 3〜 |

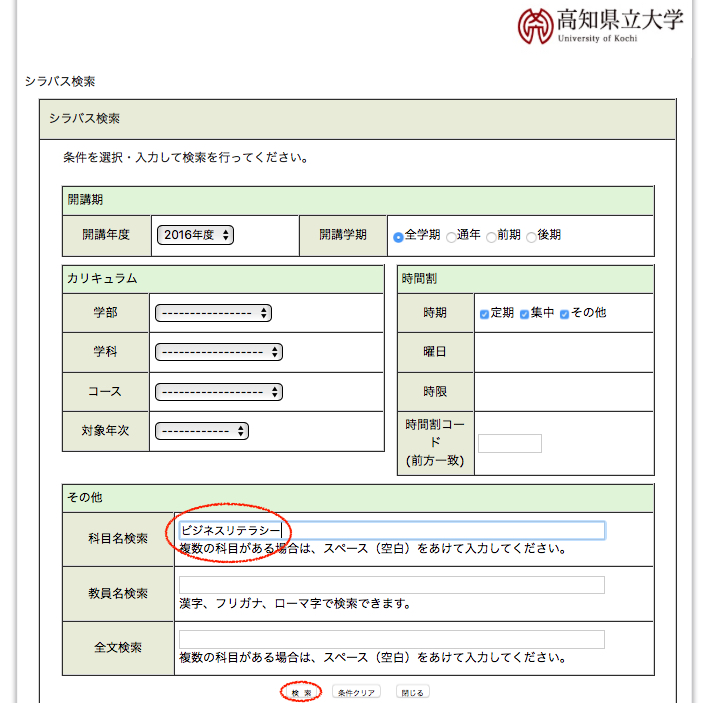

各科目の講義内容については、高知県立大学のシラバスで調べることができます。

高知県立大学シラバス(https://kyoumu.u-kochi.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx)

企業を分析するにあたり、簿記会計関連の資格取得に挑戦されることも、おすすめします。

主な簿記・会計関連の検定試験には、以下のようなものがあります。

● 日本商工会議所 日商簿記検定試験(初級、原価計算初級、3級、2級、1級)

● 全国経理教育協会 簿記能力検定試験(基礎簿記会計、3級商業簿記、2級商業簿記、2級工業簿記、 1級商業簿記・会計学、1級原価計算・工業簿記、上級)

● 大阪商工会議所 ビジネス会計検定試験(3級、2級、準1級、1級)

● 全国経理教育協会 中小企業BANTO認定試験【※2020年度新設】(初級)

● 全国経理教育協会 法人税法能力検定試験(3級、2級、1級)

● 全国経理教育協会 消費税法能力検定試験(3級、2級、1級)

● 全国経理教育協会 所得税法能力検定試験(3級、2級、1級)

● 全国経理教育協会 相続税法能力検定試験【※2020年度新設】(3級、2級)

また、簿記会計や企業分析に関連する専門職(資格)として、

公認会計士、税理士、不動産鑑定士、国税専門官、中小企業診断士、証券アナリスト

といった職業があります。

希望にあわせて、ゼミの時間以外に、検定試験対策の勉強会も開催しています。

所属学生と卒業論文タイトル

企業分析研究室では、これまでに、下記の卒業論文が執筆されています。| 卒業年度 |

卒業論文タイトル |

| 2016 |

地域企業における地域密着型ホスピタリティの発揮と活用 |

| 2018 |

監査を担う人間の職業的懐疑心に関する考察 |

| 2018 |

インターネットショッピングの発展から考える物流の現状と課題 |

| 2018 |

商店街の維持と発展のために |

| 2018 |

道の駅による地域への影響と課題解決 |

| 2018 |

アニメ聖地巡礼による地域活性化は可能か

─ツーリズムの観点から見たアニメ聖地巡礼─ |

| 2018 |

医療のICT化 |

| 2018 |

日本におけるダークツーリズムの意義 |

| 2018 |

競馬がもたらす経済への影響とその現状 |

各年度のゼミナール活動

<2017年度>【前期】

・輪読文献:菊澤研宗『組織の不条理─日本軍の失敗を学ぶ─』(中公文庫、2017年)

【後期】

・卒業論文に関する個人報告

<2018年度>

【前期】

・輪読文献:濱田武士『魚と日本人─食と職の経済学─』(岩波新書、2016年)

・卒業論文に関する個人報告

【後期】

・輪読文献:河合雅司『未来の年表2─人口減少日本であなたに起きること─』(講談社現代新書、2018年)

・卒業論文に関する個人報告

<2019年度>

【前期】

・輪読文献:太田肇『承認欲求の呪縛』(新潮新書、2019年)

・卒業論文に関する個人報告

【後期】

・輪読文献:John. D. Krumboltz and Al S. Levin, Luck Is No Accident: Making the Most of Happenstance in Your Life and Career, Impact Publishers, 2004.[花田光世・大木紀子・宮地夕紀子訳『その幸運は偶然ではないんです!─夢の仕事をつかむ心の練習問題─』(ダイヤモンド社、2005年)]

・卒業論文に関する個人報告